脑卒中是指一组发病急骤的脑血管病,而后者的含义更广,包括中枢神经系统的所有动脉和静脉系统的病变。脑卒中又称急性脑血管病事件,由于其临床表现和古代中医对“中风”的描述有很多类似之处,因而在我国,又常将脑卒中俗称为“脑中风”或“中风”。我国1995年将脑血管病分为10类,其中脑卒中包括蛛网膜下腔出血、脑出血和脑梗死。

从预防医学的角度来看,脑卒中和冠心病的基本病变都在血管系统,又有着共同的危险因素。因此,在预防医学中,常将脑卒中和冠心病归入“心脑血管病”,或称为“心血管病”。

一、脑卒中的临床表现和诊断

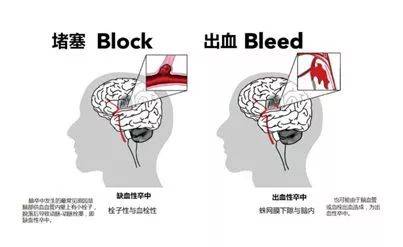

(一)脑梗死

脑梗死也称缺血性脑卒中,指因脑部血液循环障碍,缺血、缺氧,引起局限性脑组织的缺血性坏死或软化,出现相应的神经功能缺损。根据发病机制,通常分为脑血栓形成、脑栓塞和腔隙性脑梗死。

脑便死的临床特征主要有:①多数在安静时急性起病,活动时起病者以心源性脑梗死多见,部分病例在发病前可有短暂性脑缺血(TIA)发作。②病情多在几小时或几天内达到高峰,脑栓塞起病尤为急骤,一般数秒至数分钟内达到高峰。部分患者症状可进行性加重或波动。③临床表现决定于梗死灶的大小和部位,主要为局灶性神经功能缺损的症状和体征,如偏瘫、偏身感觉障碍、失语、共济失调等,部分可有头痛、呕吐、昏迷等全脑症状。

头颅CT和标准头颅磁共振(MRI)在发病24小时内常不能显示病灶,但可以排除脑出血,发病24小时后逐渐显示低密度梗死灶。MRI弥散加权成像(DWD可以早期显示缺血组织的大小、部位。

(二)脑出血

脑出血是指非外伤性脑实质内的脑出血,其临床特点为:①多在情绪激动或活动时急性起病;②突发局灶性神经功能缺损症状,常伴有头痛呕吐,可伴有血压增高、意识障碍和脑膜刺激征。

头颅CT扫描是诊断脑出血有效的方法,可准确、清楚地显示脑出血的部位、出血量等。脑出血CT扫描显示血肿灶为高密度影,边界清楚,CT值为75--80Hu;在血肿被吸收后显示为低密度影。脑出血后不同时期血肿的MRI表现各异,对急性期脑出血的诊断CT优于MRI,但MIR检查对某些脑出血患者的病因探讨会有所帮助。

(三)蛛网膜下腔出血

蛛网膜下腔出血是指脑组织表面血管破裂后,血液流入蛛网膜下腔。颅内动脉瘤和脑血管畸形是其最常见原因。

蛛网膜下腔出血主要症状为突发剧烈头痛,持续不能缓解或进行性加重;多伴有恶心、呕吐;可有短暂的意识障碍及烦躁、谵妄等精神症状,少数出现癫痫发作;其突出体征是脑膜刺激征明显。

头颅CT是诊断蛛网膜下腔出血的首选方法,若显示蛛网膜下腔内高密度影可以确诊。本病诊断明确后.应尽量行全脑DSA检查,以确定出血原因。

二、脑卒中的危险因素

脑卒中的危险因素除年龄、性别、种族和家族遗传性等不可干预的因素外,尚有许多已明确的可干预性危险因素,如高血压心脏病、糖尿病、吸烟、酗酒、血脂异常、领动脉狭窄等。

(一)高血压

国内外几乎所有研究均证实,高血压是脑出血和脑梗死最重要的危险因素。脑卒中发病率、死亡率的上升与血压升高有着十分密切的关系。这种关系是一种直接的、持续的、并且是独立的。近年研究表明,老年人单纯收缩期高血压(收缩压≥160mmHg,舒张压<90mmHg)是脑卒中的重要危险因素。国内有研究显示:在控制了其他危险因素后,收缩压每升高10mmHg,脑卒中发病的相对危险度增加49%,舒张压每增加5mmHg,脑卒中发病的相对危险度增加46%。控制高血压可明显减少脑卒中,同时也有助于预防或减少其他靶器官损害,包括充血性心力衰竭。一项中国老年收缩期高血压临床随机对照试验结果显示,随访4年后,降压治疗组脑卒中的死亡率降低58%。

(二)心脏病

各种类型的心脏病都与脑卒中密切相关,无论在何种血压水平,有心脏病的人发生脑卒中的危险都要比无心脏病者高两倍以上。心房纤颤是脑卒中的一个非常重要的危险因素。国外研究显示,非瓣膜病性房颤的患者每年发生脑卒中的危险性为3%~5%,大约占血栓栓塞性脑卒中的50%。其他类型心脏病包括扩张型心肌病、瓣膜性心脏病(如二尖瓣脱垂、心内膜炎和人工瓣膜)、先天性心脏病(如卵圆孔未闭、房间隔缺损、房间隔动脉瘤)等也对血栓栓塞性脑卒中增加一定的危险。据总体估计,缺血性脑卒中约有20%是心源性栓塞。有些研究认为,高达40%的隐源性脑卒中与潜在的心脏栓子来源有关。急性心肌梗死后近期内有0.8%的人发生脑卒中,6年内发生脑卒中者约为10%。

(三)糖尿病

糖尿病是脑血管病重要的危险因素。欧美国家流行病学研究表明,2型糖尿病患者发生脑卒中的危险性增加两倍。1999年国内通过对“首钢”923例糖尿病患者1:1配对研究,分析调查脑血管病的危险因素,发现糖尿病使脑卒中的患病危险增加2.6倍,其中缺血性脑卒中的危险比对照组增加3.6倍。脑血管病的病情轻重和预后与糖尿病患者的血糖水平以及病情控制程度有关。

(四)血脂异常

大量研究已经证实血清总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白(LDL)升高,高密度脂蛋白(HDL)降低与缺血性脑血管病有密切关系。应用他汀类等降脂药物可降低脑卒中的发病率和死亡率。

(五)吸烟

经常吸烟是一个公认的缺血性脑卒中的危险因素,其危险度随吸烟量的增加而增加。

长期被动吸烟也可增加脑卒中的发病危险。

(六)饮酒

人群研究显示酒精摄入量和出血性脑率中有直接的剂量相关性。但饮酒与缺血性脑卒中的关系目前仍然有争议。酒精可能通过多种机制导致脑卒中增加,包括升高血压、导致高凝状态、心律失常、降低脑血流量等。但国内尚无饮酒与脑卒中之间关系的大样本研究报道。

(七)颈动脉狭窄

国外一些研究发现,65岁以上人群中有7%-10%的男性和5%-7%的女性预动脉狭窄大于50%。

(八)肥胖

肥胖人群易患心脑血管病已有不少研究证据。这与肥胖导致高血压、高血脂、高血糖有关。国内对10个人群的前瞻性研究表明,肥胖者缺血性脑卒中发病的相对允危险度为2.2。

前近年有几项大型研究显示,腹部肥胖比体质指数(BMI)增高或均匀性肥胖与脑卒中的关系更为需切。

(九)其他危险因素

1.高同型半胱氨酸血症

根据美国第三次全国营养调查和Framingham病例-对照研究的数据分析结果,高同型半胱氨酸血症与脑卒中发病有相关关系。高同型半胱氨酸的血浆浓度随年龄增长而升高,男性高于女性。一般认为(国外标准)空腹血浆同型半胱氨酸水平在5~15μmol/L之间属于正常范围,≥16umol/L可定为高半胱氨酸血症。

2.代谢综合征

“代谢综合征”是一种近期认识并引起广泛重视的综合征,1988年由Reaven首次提出,1999年被WHO完善。其特征性因素包括腹型肥胖、血脂异常、血压升高、胰岛素抵抗(伴或不伴糖耐量异常)等。胰岛素抵抗是其主要的病理基础,故又被称为胰岛素抵抗综合征。由于该综合征聚集了多种心脑血管病的危险因素,并与新近发现的一些危险因素相互关联,因此,对其诊断、评估以及适当的干预有重要的临床价值。

3.缺乏体育活动

规律的体育锻炼对减少心脑血管病大有益处。适当的体育活动可以改善心脏功能,增加脑血流量,改善微循环,也可通过降低升高的血压、控制血糖水平和降低体重等控制脑卒中主要危险因素的作用来起到保护性效应。规律的体育活动还可提高血浆组织型纤溶酶原激活物(t-PA)的活性和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)的水平,并可使血浆纤维蛋白原和血小板活动度降低。

4.饮食营养不合理

有研究提示,每天吃较多水果和蔬菜的人脑卒中相对危险度约为0.69(95%可信区间为0.52~0.92)。每天增加1份(或1盘)水果和蔬菜可以使脑卒中的危险性降低6%。另外,食盐量过多可使血压升高并促进动脉硬化形成,中国、日本以及欧洲的一些研究都确认它与脑卒中的发生密切相关。

5.口服避孕药

关于口服避孕药是否增加脑卒中的发生率目前并无定论。多数已知的脑卒中与口服避孕药有关的报道是源于早期高剂量的药物制剂研究为基础的,对雌激素含量较低的第二代和第三代口服避孕药,多数研究并未发现脑卒中危险性增加。但对35岁以上的吸烟女性同时伴有高血压、糖尿病、偏头痛或以前有血栓病事件者,如果应用口服避孕药可能会增加脑卒中的危险。故建议在伴有上述脑血管病危险因素的女性中,应尽量避免长期应用口服避孕药。

6.促凝危险因素

目前认为与脑卒中密切相关的主要促凝危险因素包括血小板聚集素、纤维蛋白原、凝血因子VII等。调控促凝危险因素对心脑血管疾病的预防具有不可忽视的作用。但促凝危险因素(或称高凝状态)与脑卒中的确切关系仍需进一步研究。